Zum Inhalt springen

- {{#headlines}}

- {{title}} {{/headlines}}

An dieses eine Gutachten erinnert sich Silke Wieprecht noch bestens. Jahre liegt die Geschichte zurück; die Leiterin des Lehrstuhls für Wasserbau und Wassermengenwirtschaft der Universität Stuttgart saß in der Auswahlkommission für ein hochdotiertes Stipendium für angehende Wissenschaftler*innen. „Auf einmal las ich da in den Unterlagen diesen Satz eines Gutachters. ‚Sie ist gar nicht schlecht‘, schrieb er über eine hochqualifizierte Kandidatin, ‚dafür, dass es eine schwarze Frau ist.‘ “ So absurd klang ihr der Satz in den Ohren, dass sich Silke Wieprecht ihn gemerkt hat. Und das, obwohl sie durch ihr Engagement in unterschiedlichsten Auswahlausschüssen jedes Jahr Unterlagen von vielen Dutzend Kandidat*innen liest.

Machen Sie mit!

Wir wollen das Thema Diversität über das Magazin Humboldt Kosmos hinaustragen. Lassen Sie uns diskutieren! Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Meinung oder eigene Geschichte teilen unter #ProgressDiversity.

An deutschen Unis ist das Thema noch relativ neu

Anekdoten wie diese können fast alle erzählen, die sich mit dem Thema Diversität beschäftigen. Es ist ein Thema, das an deutschen Hochschulen noch vergleichsweise neu ist. Sie sei dem Begriff zum ersten Mal in organisationstheoretischen Arbeiten zur Privatwirtschaft begegnet, sagt Gülay Çağlar, Politikprofessorin am Arbeitsbereich Gender and Diversity der Freien Universität Berlin und der Humboldt- Stiftung als wissenschaftliche Gastgeberin verbunden. „In der Wirtschaft ist der Begriff Diversity Management gebräuchlich, der klar mit einer Verwertungslogik verknüpft ist“, erklärt sie. „Für Hochschulen bedeutet das: Je diverser die Perspektiven, desto vielfältiger und exzellenter wird die Forschung.“ Noch sei das Verständnis von Diversität an Hochschulen sehr unterschiedlich: Für die einen sei es eine Art Fortsetzung der Gleichstellungspolitik, für andere ein Instrument der Internationalisierung, wiederum andere sehen es als Bestandteil von Antidiskriminierungspolitik.

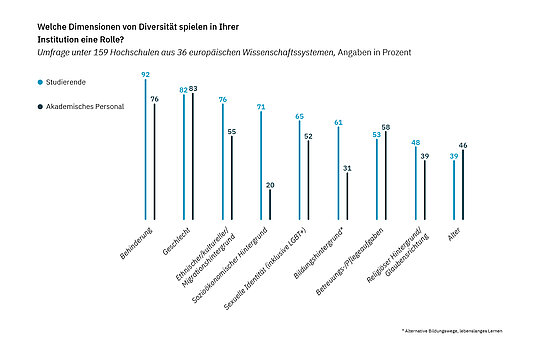

Diversität sticht Gender – das kommt manchen gelegen

Gülay Çağlar rät deshalb, den Begriff zunächst einmal aufzuschlüsseln. Es gehe letztlich darum, die Vielfalt der Gesellschaft in einer Hochschule abzubilden: „Klassischerweise taucht da die Trias Gender, Class, Race auf, aber oft wird die Liste um andere Kategorien erweitert, etwa um Behinderungen, um sexuelle Orientierung oder das Alter.“ Und genau da fangen die Schwierigkeiten an: Während sich leicht statistisch erheben lässt, wie gleichmäßig Frauen und Männer unter Studierenden oder Forschenden vertreten sind, fehlen in anderen Kategorien oft die Daten. Ob die Bewerberin um eine Professur Tochter von Akademiker*innen oder ungelernten Arbeiter*innen ist, lässt sich ebenso schwer erheben wie die Frage, welche Nationalität ihre Vorfahren hatten. Und noch eine Klippe drohe in der Praxis, hat Çağlar beobachtet: Beim Bestreben, Diversitätskriterien anzuwenden, könnten vor allem Genderfragen in den Hintergrund gerückt werden. „Manche, die der Frauenförderung kritisch gegenüberstehen, sehen darin eine Chance, wenn die Geschlechterdifferenzen nicht mehr so im Mittelpunkt der Hochschulpolitik stehen“, so Çağlar.

„Was Diversität bedeutet, hängt davon ab, in welchem Land man sich befindet.“

Diversitätspolitik sei vor allem ein Prozess, sagt sie. Und berichtet, wie sie mit ihrem Forschungsteam die Freie Universität Berlin dabei begleitet, ein Diversitätskonzept zu erstellen. Eine der ersten Amtshandlungen war es, sich mit den strategischen Partner*innen der Universität weltweit auszutauschen. „Bei unserer israelischen Partneruniversität zum Beispiel tauchte die Religionszugehörigkeit als Differenzkategorie auf. Dabei spielte diese in keinem anderen der beteiligten Länder eine vergleichbar große Rolle“, sagt Çağlar. Wie Diversität definiert wird, hängt also maßgeblich von den spezifischen Bedingungen in einzelnen Ländern ab.

In den USA ist man schon als Kind mit dem Thema konfrontiert

Am stärksten etabliert ist der Begriff in den USA. „Als Amerikaner*innen ist man von frühester Kindheit an mit dem Thema konfrontiert. Die USA sind schließlich ein Einwanderungsland“, sagt Jeffrey Peck, einst Dekan an der City University of New York. „Ich bin zum Beispiel in einer Ecke der Vereinigten Staaten aufgewachsen, in der es viele Immigrant*innen gibt und viele Afroamerikaner*innen.“ Eine entscheidende Erfahrung machte er nach langen Jahren in Europa schließlich an seiner New Yorker Universität: „Die Tatsache, dass es eine große Heterogenität in der Gesellschaft gibt, bedeutet nicht automatisch, dass man auch weiß, wie man mit Diversität umgeht.“ Er selbst habe das erst im Laufe seiner Tätigkeit als Dekan gelernt und durch seine Forschung zu Diversität. Entscheidend sei die Einbindung von Verschiedenheiten. Jeffrey Peck, der auch Mitglied des Board of Directors der American Friends of the Alexander von Humboldt Foundation ist, zitiert sein liebstes Bonmot zu dem Thema: „Diversity is being invited to the party. Inclusivity is being asked to dance.“ Zu Deutsch: „Diversität heißt, zur Party eingeladen zu werden. Inklusion bedeutet, auch zum Tanzen aufgefordert zu werden.“ Dies seien nicht nur schöne Worte: In einer vielfältigen Umgebung würden Ideen stärker infrage gestellt; so komme man im besten Fall zu besseren Antworten. „Exzellenz und Diversität sind keine Gegenpole“, betont Peck: „Sie bedingen einander.“

Empirisch untermauern lassen sich solche Schlüsse beispielsweise durch eine aktuelle Studie, erschienen in der US-amerikanischen Fachzeitschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America): Über drei Jahrzehnte hinweg wurden die Karrieren tausender Doktorand*innen nachverfolgt – mit eindeutigem Ergebnis: „Demografisch unterrepräsentierte Student*innen bringen mit größerer Wahrscheinlichkeit Innovationen als Mehrheits-Student*innen“, schreiben die Autoren. „Aber ihre Beiträge werden weniger gewürdigt und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie ihnen zu akademischen Positionen verhelfen.“

Eine persönlich einschneidende Erfahrung machte Jeffrey Peck als Student in Deutschland. „Dass ich als Jude Deutsch gelernt habe, war etwas Besonderes.“ Bei der Diversitätsdebatte, das lernte er dabei, dürfe man nicht nur in Dualismen denken, sondern müsse unterschiedliche Ebenen berücksichtigen – also nicht nur Mann oder Frau, schwarz oder weiß.

„Diversität ist in jedem Kontext anders“, formuliert er das, was die Forschung Intersektionalität nennt. Jeder Mensch vereint in sich unterschiedlichste Dimensionen, die je nach Kontext eine andere Rolle spielen. In der amerikanischen Debatte, sagt Jeffrey Peck, sei der Rassismus prägend. In Deutschland sei eine Podiumsdiskussion inzwischen undenkbar, an der nur Männer teilnehmen; in den USA gehe es zusätzlich darum, nicht nur weiße Menschen auf der Bühne zu haben. „In Deutschland habe ich den Eindruck, dass Diversität und Gender oft als getrennte Kategorien wahrgenommen werden. Bei uns in Amerika ist Diversität die Oberkategorie, und Gender ist eine wichtige Subkategorie.“

In China ist die Fachwelt gespalten

Eine Reise ans andere Ende der Welt, von den USA nach China. „Die Genderfrage spielt in China eine Rolle, aber nicht so ausgeprägt wie etwa in Deutschland“, sagt Liqiu Meng. Sie ist Professorin für Kartografie an der Technischen Universität München und eine profunde Kennerin der chinesischen Wissenschaftsszene.

„In China müssten sich die Denkschulen öffnen.“

Meng taucht tief in die Geschichte ein, wenn es um Diversität geht. „Es gab in China 1 300 Jahre lang ein kaiserliches Prüfungssystem, mit dem der Zugang zur höheren Bildung geregelt war“, sagt sie. Aufnahmeprüfungen gehören bis heute zum Standard für Hochschulstudiengänge. Deshalb sei das Geschlechterverhältnis unter Studierenden nahezu gleich, ganz ohne Quoten. „Bis zur Promotion bleibt es auch ähnlich ausgewogen – nur danach kommt es zu einem Knick“, so Liqiu Meng. „Weniger Frauen streben eine Professur an, was mit der traditionellen Rollenverteilung zu tun hat.“ Eine chinesische Besonderheit der Diversitätsthematik sieht Liqiu Meng allerdings vor allem an einer Stelle: „Die Fachwelt ist bedauerlicherweise zunehmend in Denkschulen gespalten, die eher miteinander konkurrieren als zusammenarbeiten“, sagt sie. „Im Talentsystem herrscht an chinesischen Universitäten noch die Planwirtschaft.“ In Deutschland könne sie als Professorin ihre Mitarbeiter*innen frei rekrutieren. „In China dürfen Professor*innen hingegen nicht mehr als eine Doktorandin oder einen Doktoranden pro Jahr einstellen“, erklärt Meng, die sich jahrelang als Expertin im International Advisory Board der Humboldt-Stiftung engagiert hat. Für mehr Vielfalt müssten in China in erster Linie diese in sich abgeschlossenen Denkschulen geöffnet werden. Spitzenuniversitäten hätten deshalb damit begonnen, die eigenen Absolvent*innen nicht weiter zu beschäftigen: Doktorand*innen müssten für die Postdoc-Zeit an eine andere Uni wechseln, selbst Bachelor-Absolvent*innen müssten ihren Master anderswo absolvieren.

Städter*innen haben es an afrikanischen Unis leichter

Anders gelagert sind die Schwierigkeiten von Universitäten in Afrika bei der akademischen Vielfalt. „Bei uns ist das Stadt-Land-Gefälle ein großes Thema“, sagt Romain Glèlè Kakai. Der Biometrikprofessor aus dem Benin ist Ausschussmitglied der Humboldt-Stiftung und als Vorsitzender des African German Network of Excellence in Science mit der Situation in westafrikanischen Ländern bestens vertraut. „Wer hier aus Städten kommt, hat einen besseren Zugang zu Bildung und stammt meistens aus einer wohlhabenderen Familie“, sagt er. Die Konsequenz: „Noch vor zehn Jahren waren Studierende aus ländlichen Regionen, die noch dazu oft schwer erreichbar sind, nicht gut repräsentiert.“ Zuletzt wurde aber politisch versucht, gegenzusteuern: Studienbewerber*innen aus abgehängten Regionen bekamen über einige Jahre hinweg einfacheren Zugang zu Stipendien; außerdem seien Quoten eingeführt worden, die geografische Faktoren berücksichtigen. Eine weitere Entwicklung der vergangenen Jahre: Frauen bekommen inzwischen bevorzugten Zugang zu Stipendien. „Über solche Anreize wird versucht, die Diversität an den Hochschulen zu vergrößern“, sagt Kakai. „Aber das geht natürlich immer nur in dem Maße, in dem der Staatshaushalt diese Ausgaben ermöglicht.“

Von Westafrika nach Indien

Die nächste Station auf der Reise ist Mumbai, Indien. Dort arbeitet Mala Pandurang am BMN College of Home Science, einer Ausnahmeeinrichtung: Wenn sie lehrt, sitzen vor ihr nur junge Frauen, und auch die Professuren sind weitgehend weiblich besetzt. „Wir sind eine reine Frauenuniversität“, sagt die Professorin für englische Literatur. Bei mehr als 40 Prozent liegt der Anteil der Frauen unter den Studierenden in Indien. Dort drängen neben Genderfragen andere Probleme in Sachen Diversität: „Es gibt ein großes sozioökonomisches Gefälle“, sagt Pandurang, ehrenamtliche Vertrauenswissenschaftlerin der Humboldt- Stiftung in Indien. Wohlhabende Eltern können ihre Kinder weitaus öfter an Universitäten schicken als arme Familien; diese Unterschiede werden durch das Kastensystem nochmals verschärft. Zwar darf laut der indischen Verfassung von 1950 niemand aufgrund der Kastenzugehörigkeit diskriminiert werden, im Alltag wirkt das System aber häufig fort.

„Die größte Schwierigkeit bleibt auch in Indien das begrenzte Budget.“

2016 sorgte ein dramatischer Fall für Schlagzeilen: An einer Universität brachte sich ein 26-jähriger Doktorand um, der aus der Kaste der Dalits, früher als „Unberührbare“ bezeichnet, stammte. Er hatte sich über eine ungerechte Behandlung durch die Universität beklagt. Ihm – der sich als Aktivist selbst für die Rechte der Dalits einsetzte – waren das Stipendium gestrichen und das Wohnheimzimmer gekündigt worden. Sein Tod führte zu Protesten in ganz Indien; Medien weltweit berichteten, der Suizid sei kein Einzelfall an indischen Universitäten. Nichtsdestotrotz: Mala Pandurang hält den eingeschlagenen Weg im Land für hoffnungsvoll. Quotenregelungen und ein neues Bildungskonzept zeigten in die richtige Richtung. „Die größte Schwierigkeit allerdings bleibt das begrenzte Budget“, sagt sie. Das fehle häufig im Staatshaushalt. „Private Förderer und Alumnivereinigungen bemühen sich aber, zumindest teilweise dafür einzuspringen.“

Wieder zurück nach Deutschland zu Silke Wieprecht, der Stuttgarter Wasserbau-Professorin, die viele Jahre Vorsitzende des Auswahlausschusses für die Georg Forster- Forschungsstipendien und -preise der Humboldt- Stiftung war. „Die Schwierigkeit bei Auswahlprozessen besteht darin, dass man beispielsweise den sozialen Hintergrund der Bewerber*innen in den Unterlagen einfach nicht sieht“, sagt sie. Sie könne darin über die Universitätsausbildung lesen, über Forschungsinteressen und wie Gutachter*innen über die Kandidat*innen urteilen – aber nicht, ob jemand als erste*r aus der eigenen Familie studiert hat oder aus einer sozial benachteiligten Region stammt.

Bei der Humboldt-Stiftung gibt es traditionell keine Quoten. Gefördert werden exzellente Forschende. Klar ist: Das Humboldt-Netzwerk bezieht seine Kraft aus der Diversität und Internationalität seiner Mitglieder. Mehr als 30 000 Forschende weltweit vereint die Stiftung in ihrer bald 70-jährigen Geschichte: aktuell Geförderte und Alumni aller Fachgebiete aus mehr als 140 Ländern. Trotzdem wurde beispielsweise für Deutschlands höchstdotierten Forschungspreis, die Humboldt-Professur, zuletzt in mehreren Auswahlrunden in Folge keine Frau ausgewählt. Auch deshalb hat die Stiftung jüngst eine Genderpotenzial- und Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben, bei der Daten aus 14 Ländern weltweit ausgewertet werden. Analysiert werden soll, wie hoch der Anteil von qualifizierten Frauen ist, die möglicherweise für einen Forschungsaufenthalt in Deutschland gewonnen werden könnten und wie ihre Bedarfe aussehen. Dabei gehe es auch um Faktoren, die womöglich beeinflussen, ob sich Frauen eine Forschungsstation im Ausland vorstellen können, erklärt die Leiterin der Studie Andrea Löther vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung am Kölner Leibniz- Institut für Sozialwissenschaften: „Spielen beispielsweise auch die Familiensituation von Bewerberinnen oder das Wissenschaftsgebiet, auf dem sie forschen, eine Rolle?“ Ziel sei es, so Löther, mit Abschluss der Studie Ende 2021 klare Handlungsempfehlungen zu geben.

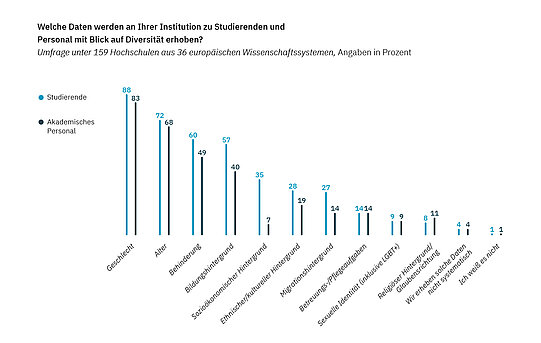

„Ohne Zahlen bleibt es bei Absichtserklärungen, weil sich kein Fortschritt messen lässt.“

Für Jeffrey Peck aus den USA steht eine Empfehlung schon fest: Um größere Vielfalt in der Wissenschaft zu erreichen, müssten endlich mehr Daten erhoben werden – gerade in Deutschland, wo der Datenschutz das vielfach behindere. „Wenn ich Forscher*innen mit Migrationshintergrund oder aus einer ethnischen Minderheit fördern möchte, muss ich die Zahlen kennen – ansonsten bleibt es zwangsläufig immer bei Absichtserklärungen, weil sich keinerlei Fortschritt messen lässt.“