Zum Inhalt springen

- {{#headlines}}

- {{title}} {{/headlines}}

Die Humboldt-Professur in Stichworten

Offizieller Name: Alexander von Humboldt-Professur – Internationaler Preis für Forschung in Deutschland

Einführung: 2008

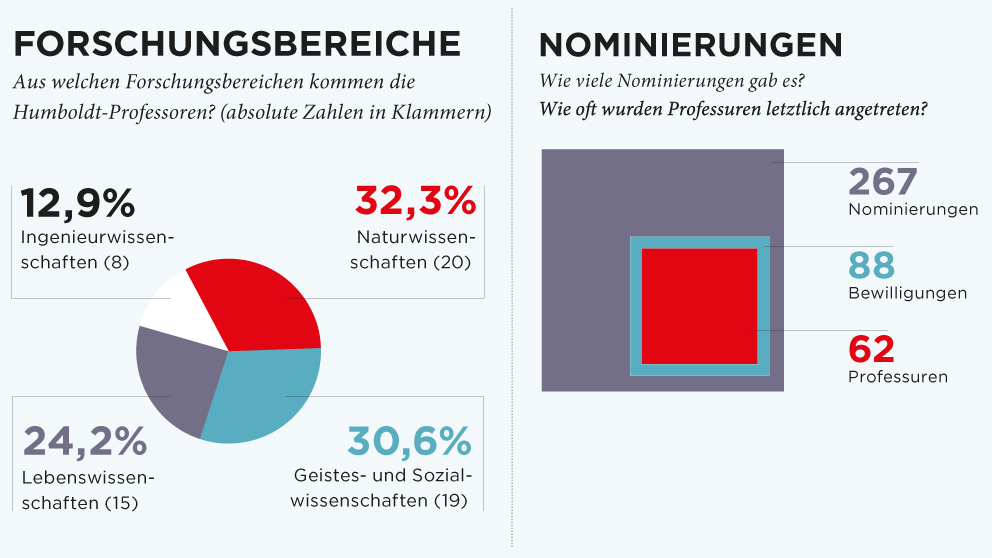

Umfang: bis zu 10 Professuren pro Jahr, Förderdauer 5 Jahre

Dotierung: 3,5 Millionen Euro für theoretisch arbeitende, 5 Millionen für experimentell arbeitende Forscherinnen und Forscher

Geldgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Website: Dossier Alexander von Humboldt-Professur

Am Anfang, sagt Oliver Brock, war das alles schon ein wenig gewöhnungsbedürftig mit der öffentlichen Aufmerksamkeit: „Da wurde ein riesiger Rummel um uns gemacht, ich wurde sogar für die Tagesschau interviewt“, erzählt der Informatiker. Das war vor zehn Jahren, als Brock – wegen seines mit B beginnenden Nachnamens als Erster überhaupt – zum Alexander von Humboldt-Professor ernannt wurde.

Tatsächlich hatte es einen derart attraktiv ausgestatteten Forschungspreis in Deutschland bis dahin nicht gegeben: bis zu fünf Millionen Euro Preisgeld für fünf Jahre, das flexibel eingesetzt werden kann, ob zum Aufbau eines Forschungsteams, für Konferenzen, für technische Ausstattung oder auch für Dual Career-Maßnahmen für mitreisende Partnerinnen und Partner. Dazu der Ausblick auf eine dauerhafte Einbindung an der jeweiligen deutschen Hochschule, die nicht mit dem Förderzeitraum endet, und ein nahezu optimales Arbeitsumfeld. Mit diesem Angebot sollen im Ausland arbeitende Forscher davon überzeugt werden, ihre Karriere in Deutschland fortzusetzen. 2008 wurde die erste Generation der Humboldt- Professoren ausgewählt, die ihre Professuren ab 2009 antraten. Und die Zielgruppe der Auszeichnung, die von der Alexander von Humboldt-Stiftung vergeben und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, sind die international führenden Köpfe ihrer jeweiligen Forschungsgebiete.

Rockstars der Forschung

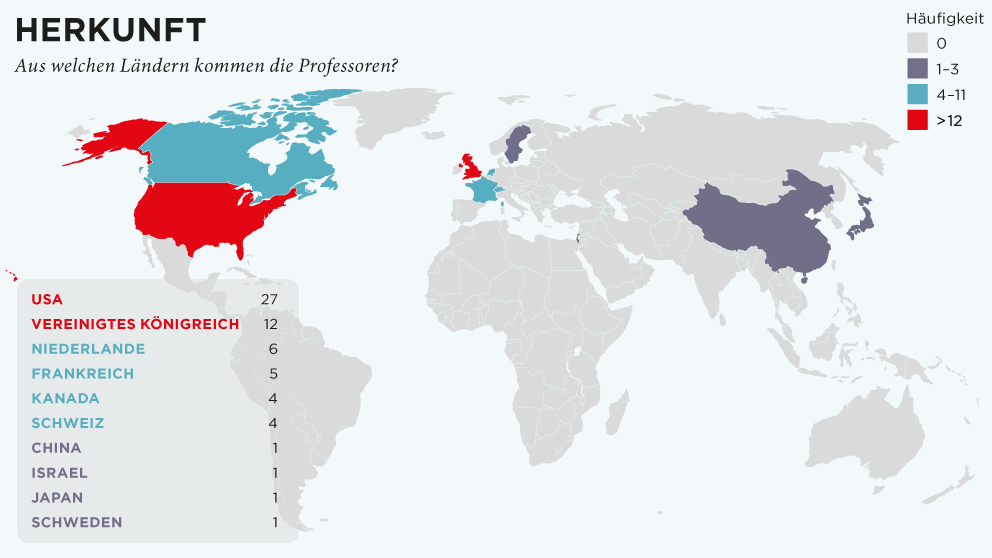

Bedenkt man, dass die Nobelpreise mit rund einer Million Euro dotiert sind, wird schnell klar, warum die ersten Humboldt-Professuren vor zehn Jahren auf so viel Aufmerksamkeit stießen. „Wir hatten kurzzeitig Rockstar-Status“, sagt Oliver Brock lachend und ergänzt: „Das hat sich dann zum Glück schnell wieder gelegt.“ Denn Brock und seine Mit-Preisträger wollten in Deutschland ja nicht gefeiert werden, sondern forschen. 62 Humboldt-Professoren und -Professorinnen kamen bislang an deutsche Universitäten (Stand: April 2018). Sie haben, das zeigt eine nunmehr vorliegende Evaluation, die deutsche Wissenschaftskultur in vielen Bereichen verändert. Denn Ziel war es von vorneherein, nicht nur internationale Forschungsstars anzulocken, sondern deren Engagement und Erfahrungen auch dafür zu nutzen, das manchmal etwas schwerfällige deutsche Hochschulsystem in Bewegung zu bringen.

„Das Neue an diesem Instrument war und ist die Verknüpfung von Personalaspekten mit Strukturaspekten der Universitäten“, sagt Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). „Das hat an bestimmten Stellen geradezu spektakulär gut funktioniert.“ Strohschneider, als Mitglied des Auswahlausschusses langjähriger Wegbegleiter der Humboldt-Professur, nennt als Beispiele etwa die mathematische Philosophie in München, die jüdische Kunstgeschichte des Mittelalters in Münster und die Experimentalphysik in Halle. „Die Humboldt-Professur zeigt besonders große Effekte bei ausgesprochen sparsamem Mitteleinsatz“, sagt Peter Strohschneider. Wenn er über das Programm spricht, kommt der DFG-Präsident, der ex officio auch Vizepräsident der Alexander von Humboldt-Stiftung ist, regelrecht ins Schwärmen – über den „rigiden Qualitätsanspruch“, die „kompromisslose Förderung“ und die „hohe Effizienz“ des Preises.

Das Innenleben der Unis wird irritiert

Mit den Humboldt-Professorinnen und -Professoren sollen gezielt internationale Spitzenforscher mit anderer wissenschaftlicher Sozialisation das Innenleben der deutschen Hochschulen irritieren – und müssen dabei selbst Neuland entdecken. Unterschiedliche Kulturen, die aufeinandertreffen, brechen auch alte Verkrustungen auf: Das ist eine der gewollten Begleiterscheinungen dieses Forschungspreises. Und tatsächlich gibt es trotz aller Internationalität des Wissenschaftsbetriebs einige Hürden, auf die fast alle Humboldt-Professoren gestoßen sind. „Wenn man aus dem Ausland kommt, ist das unbewegliche Tarifsystem im deutschen Wissenschaftsbetrieb schon ziemlich schwer zu durchschauen“, beschreibt es etwa die Altorientalistin Karen Radner, seit 2015 Humboldt-Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dabei kannte Radner die bayerische Landeshauptstadt und ihre Universitäten schon. Die verschiedenen Gehaltsstufen des Tarifvertrags der Länder waren für sie dennoch eine Herausforderung, als sie nun von London nach München wechselte.

Eine Erfahrung, die auch Elisabeth Décultot gemacht hat. Die französische Literaturwissenschaftlerin kam 2015 aus Paris nach Halle, hatte zuvor schon einmal drei Jahre in Berlin gearbeitet und ist mit einem deutschen Germanisten verheiratet. „Trotzdem war das ein Sprung. Es gibt schon eine Kluft zwischen den Wissenschaftskulturen in Frankreich und Deutschland“, sagt sie, „und gerade bei Tarifverträgen und im Umgang mit der deutschen Universitätsverwaltung musste ich eine Menge lernen.“ Ohne die Unterstützung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte sie das nicht so gut bewältigt, sagt Décultot. Insbesondere die deutsche Vorliebe für befristete Stellen sei neu für sie gewesen. Mittlerweile aber könne sie mit dem System ganz gut umgehen und habe die Vorteile schätzen gelernt: „Es kommen immer wieder neue Personen und Ansätze in die Arbeitsgruppe hinein.“ Der Nachteil sei eine gewisse Instabilität und nicht zuletzt die Sorge um das weitere Auskommen der Mitarbeiter, wenn ein Vertrag ausläuft. Insgesamt aber, sagt Elisabeth Décultot, sei die Humboldt-Professur ein unglaublich attraktives Angebot gewesen.

Diese Einschätzung teilen fast alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Die Humboldt-Stiftung hat das Programm jüngst von externen Evaluatoren untersuchen lassen. Betrachtet wurde dabei der Zeitraum von 2008 bis 2015. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Alexander von Humboldt-Professur aufgrund der hohen Flexibilität in der Mittelverwendung, der klaren Ausrichtung, der effizienten Abwicklung und des gut bemessenen Umfangs in Budget und Förderdauer die Internationalität und die wissenschaftliche Spitzenforschung an Forschungseinrichtungen in Deutschland weiterentwickele und stärke, heißt es in der Evaluation. „Mithilfe des Programms gelingt es, etablierte Stars der internationalen Forschungslandschaft zu gewinnen.“ Dabei seien die Berufenen häufig zentrale Akteure beim Aufbau von Strukturen quer zur klassischen Fakultätsorganisation an den Hochschulen – ein Hinweis darauf, dass die traditionellen Fachgrenzen aufgebrochen werden und neue, interdisziplinäre Netzwerke entstehen. Die Humboldt-Professuren seien damit auch zum Symbol von Erneuerung und Interdisziplinarität geworden, hält die aktuelle Studie fest.

Frauen sind gefragt

2013 hatte es bereits eine Zwischenevaluation nach den ersten fünf Jahren des Programms gegeben. Auch die fiel seinerzeit grundsätzlich positiv aus – und zeigte gleichzeitig latente Systemprobleme: „Echte Sorge“ äußerte damals Enno Aufderheide, Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung, über den niedrigen Frauenanteil unter den Nominierungen und Berufungen. So war immerhin noch eine Frau unter den insgesamt sieben Preisträgern, die im ersten Programmjahr 2008 ausgewählt worden waren und im Jahr darauf ihre Humboldt-Professuren antraten. Danach brauchte es allerdings vier lange Jahre, bis die nächste Humboldt-Professorin gewonnen werden konnte. Seither schwankt der Frauenanteil von Jahrgang zu Jahrgang, zwischenzeitlich lag er mal bei 80 Prozent, mal bei 43 Prozent. Die starken Schwankungen rühren auch von der kleinen Gesamtzahl der Professuren her. Dennoch stellt der aktuelle Evaluationsbericht fest, dass sich die Situation seit 2013 deutlich verbessert habe: Betrachtet man die Zahl der Berufungen, so beträgt der Anteil von Frauen seit 2013 45 Prozent, im Zeitraum 2008 bis 2012 waren es 3 Prozent. Vorausgegangen war intensive Mobilisierungsarbeit vonseiten der Stiftung. So hatte man unter anderem Universitäten direkt mit dem Hinweis angesprochen, dass Nominierungen von exzellenten Forscherinnen für den Preis ausdrücklich erwünscht seien.

Der Bioinformatiker Burkhard Rost hat in diesem Zusammenhang ein etwas überkommenes Geschlechterbild beobachtet, das in Deutschland manchmal noch herrsche, auch beim Blick auf die Partnerinnen und Partner der Berufenen. Rost ist wie Oliver Brock Humboldt-Professor der ersten Stunde und wechselte 2009 von der Columbia University in New York an die Technische Universität München. Seiner Frau, bis dahin Professorin an einer amerikanischen Ivy-League-Universität, wurde in Deutschland zunächst nur eine Postdoc-Stelle angeboten. „Die Stiftung hat es dann doch möglich gemacht, ihr eine adäquate Berufung zu verschaffen“, sagt Rost.

Auch Sharon Macdonald findet es „störend“, dass trotz des insgesamt positiven Trends so wenig Frauen zum Kreis der Humboldt-Professoren gehören. Die Ethnologin kam selbst 2015 aus Großbritannien nach Berlin an die Humboldt- Universität. „Es war eine Entscheidung, die vor dem Brexit gefallen ist – auch wenn ich jetzt schon froh bin, hier zu sein“, sagt Macdonald. Gereizt habe sie die Chance, eine große Forschungsgruppe aufzubauen: „Das ist ein ungeheures Privileg und einfach nur wunderbar!“ Berlin sei „ein extrem guter Standort“ für sie wegen der zahlreichen Museen und Kultureinrichtungen „und wegen der anderen tollen Forscher, die hier arbeiten“. Aber die britische Spitzenwissenschaftlerin machte auch nachdenklich stimmende Erfahrungen – etwa bei der Frage, ob die Arbeitslampen für die Schreibtische ihrer Arbeitsgruppe aus dem Preisgeld bezahlt werden dürfen oder nicht. „Die Humboldt-Universität hat eine Menge Regeln“, sagt Sharon Macdonald mit leichtem Understatement. „Das ist einfach Zeitverschwendung, wenn man über solche Sachen wie Schreibtischlampen erst noch verhandeln muss.“ Schließlich sei sie gekommen, um möglichst schnell und möglichst intensiv zu forschen.

Der Konkurrenzkampf hört nicht auf

Mitunter können solche Kleinigkeiten aber über das Gelingen einer Fördermaßnahme entscheiden. Denn die Spitzenforscherinnen und -forscher, die mit der Humboldt- Professur angesprochen werden, können meist auch anderswo mit exzellenten Arbeitsmöglichkeiten rechnen. Ihre Universitäten stehen deshalb in einem harten und andauernden Konkurrenzkampf. Dass man den auch mal verlieren kann, mussten etwa die Medizinische Hochschule Hannover und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig erfahren. Gemeinsam hatten sie 2014 die herausragende französische Mikrobiologin und Biochemikerin Emmanuelle Charpentier auf eine Humboldt- Professur berufen. Doch schon ein Jahr später wechselte Charpentier als Direktorin ans Berliner Max-Planck- Institut für Infektionsbiologie. Davon konnten sie auch die guten Rahmenbedingungen der Humboldt-Professur nicht abhalten. Und 2018 tritt Charpentier, die als Entdeckerin der viel diskutierten Genschere immer wieder als mögliche Anwärterin auf einen Nobelpreis gehandelt wird, eine weitere Position an: Sie wird Leiterin der eigens für sie eingerichteten Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Vorzeitig beendet wurde die Förderung insgesamt aber nur in Einzelfällen: Von 62 Humboldt-Professoren brachen bislang drei früher ab, Charpentier inklusive (Stand: April 2018).

Für Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), ist die Humboldt-Professur für die Universitäten ein hochattraktives Mittel, um Spitzenpersonal zu gewinnen. „Die Preisträger bringen internationale Netzwerke in einem Forschungsgebiet mit, das für die Hochschule von strategischer Bedeutung ist“, so Hippler. „Außerdem können die Professuren gemeinsam mit einer anderen Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung beantragt werden und so die Vernetzung mit Partnern in der Region weiter vorantreiben.“ Noch besser fände es der HRK-Präsident, wenn der Förderzeitraum über die bisherigen fünf Jahre hinaus ausgedehnt werden könnte, um so das Instrument noch attraktiver zu gestalten.

Der größte Nachbesserungsbedarf wurde im Zuge der Evaluation beim Übergang aus der Förderphase in die Zeit danach festgestellt, wenn die Preisträger ohne zusätzliche Förderung als reguläre Professoren an ihren Hochschulen weiterforschen. Hier berichteten viele der Befragten von spürbaren Erschwernissen. Sieben Humboldt-Professorinnen und -Professoren, deren Förderung durch die Humboldt- Stiftung bereits ausgelaufen war, hatten sich an der Umfrage im Zuge der Evaluation beteiligt. Zwei von ihnen berichteten, ihre personellen und infrastrukturellen Ressourcen hätten sehr deutlich abgenommen, nachdem kein Geld mehr von der Stiftung floss. Weitere vier berichteten, die Ressourcen seien seither etwas knapper. Nur in einem Fall standen nach der fünfjährigen Förderphase die gleichen Mittel wie zuvor zur Verfügung. „Manche der Professoren hatten in der Übergangsphase mit Schwierigkeiten zurechtzukommen, die ihnen beim Antritt der Professur nur informell zugesagten Mittel auch wirklich zu erhalten“, fasst es die Studie zusammen.

Dass sich Verlässlichkeit bei den Zusagen auszahlt, zeigen die Beispiele von Oliver Brock und Burkhard Rost. Beide forschen auch nach dem Ende der Förderung als Humboldt-Professoren weiter an ihren Wirkungsorten in Berlin und München. Und auch insgesamt zeigt sich bei aller Kritik an der Übergangsphase: Die Preisträger konnten nach der Förderphase bislang überwiegend gehalten werden. Bis auf drei Ausnahmen forschen alle 27 Humboldt-Professorinnen und -Professoren, die Stand April 2018 nicht mehr in Förderung waren, weiterhin in Deutschland.

Eine weitere wesentliche Empfehlung aus der Evaluation ist mehr Kommunikation über Erfahrungen und Erfolge der Humboldt-Professorinnen und -Professoren: Das „Potenzial an kritischem Geist“, das sich in erster Linie aus ihrer internationalen Erfahrung ergibt, sollte als Feedback innerhalb der deutschen Forschungslandschaft genutzt werden. Zugleich sollten die wesentlichen Besonderheiten der Humboldt-Professur – Freiheit und Flexibilität – stärker dokumentiert und nach außen getragen werden. Denn diese seien, so wie sie die Humboldt- Professur ermöglicht, äußerst rar. Auch Burkhard Rost findet, dass mehr geredet werden müsse über „die Farbe, die die Humboldt-Professoren in die Wissenschaftslandschaft bringen“. Seine Anregung: eine stärkere Vernetzung der Preisträger untereinander, „um Interdisziplinarität zu leben und davon zu erzählen“. Und um anderen zu zeigen: Im deutschen Wissenschaftssystem, da bewegt sich wirklich etwas.

Geld nur dann, wenn die Qualität wirklich stimmt

Der Blick auf die bisherige Geschichte der Humboldt-Professuren zeigt aber auch, dass der Auswahlausschuss nicht immer alle zehn jährlich zur Verfügung stehenden Professuren vergibt. Für DFG-Präsident Peter Strohschneider ein klares Indiz dafür, dass es sich um „ein Instrument echter Spitzenförderung“ handelt. Selbst wenn noch Geld da ist, um weitere Preise zu vergeben: Verliehen werden die Humboldt-Professuren nur, wenn die Qualität der Nominierten wirklich herausragend ist. Strohschneider über seine Erfahrungen im Auswahlausschuss: „Die Arbeit dort macht enorm viel Spaß.“ Das habe einerseits mit der hohen Qualität der Anträge zu tun, andererseits aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Gremium: „Es wird dort sehr offen und unborniert diskutiert. Und dass dann noch eine überproportional hohe Zahl kleiner Fächer erfolgreich ist, macht das Ganze noch mal ein bisschen interessanter.“

Auch Oliver Brock zieht eine eindeutige Bilanz: „Dieses Programm ist einfach wunderbar.“ Die gedankliche Freiheit, die er dadurch erhalten habe, sei so etwas „wie das Durchbrechen einer intellektuellen Schallmauer“ gewesen. Insofern empfinde er das Programm „als eines der besten Dinge, die der deutschen Wissenschaftslandschaft passieren konnten“.