Kontakt

Presse, Kommunikation und Marketing

Tel.: +49 228 833-144

Fax: +49 228 833-441

presse[at]avh.de

Charkiw in der Ostukraine wird die „Studentenhauptstadt“ des Landes genannt. Sie ist die Heimatstadt von Dmytro Leontyev, der aktuell als Humboldt-Forschungsstipendiat an der Uni Greifswald ist. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine kommen auf 1,5 Millionen Einwohner mehr als 30 Hochschulen. Nun schlagen dort russische Raketen ein. Wir sprachen mit Dmytro Leontyev über die Situation in der Ukraine, Solidaritätsaktionen und die Kooperation mit russischen Kolleg*innen.

Humboldt-Stiftung: Herr Leontyev, Sie sind aktuell in Deutschland und organisieren Protestaktionen gegen den russischen Angriff auf Ihre Heimat. Wie erleben Sie die Situation?

Dmytro Leontyev: Meine Frau und ich sind hier in Deutschland in Sicherheit, aber das bedeutet nicht, dass wir ruhig sind. Wir konnten nicht mehr nur ständig die Nachrichten verfolgen, wir wären noch verrückt geworden. Also fingen wir an, Protestaktionen gegen den Krieg und Solidaritätsaktionen für die Ukraine zu organisieren, auch das Bündnis „Greifswald für alle“ ist beteiligt. Am Mittwoch war schon das 4. Treffen auf dem Marktplatz in Greifswald, das nächste wird am Samstag sein. Am Dienstag hielt ich dort eine Rede, denn ich bin ein Professor und versuche den Leuten die politische Lage und Hintergründe zu erklären. Auch der Bürgermeister war dabei. Mit anderen Menschen aus Greifswald, aus der Ukraine, aber übrigens auch aus Russland sammeln wir außerdem gerade Hilfsgüter, die im Krisengebiet gebraucht werden.

Haben Sie noch Familie in der Ukraine und was hören Sie von ihnen?

Man kann sich nur in der U-Bahn oder Kellern verstecken, manche schaffen auch das nicht und müssen in ihren Wohnungen bleiben. Unsere Familie und Freunde sind in schrecklicher Gefahr in Charkiw: meine Eltern, mein Bruder und seine Frau, die zwei Tage vor Kriegsbeginn eine Krebs-Operation hatte, und nun unmittelbar danach aus dem Krankenhaus entlassen wurde, und unsere Tochter. Sie ist 21 Jahre alt und leidet psychologisch extrem unter der Angst, sie ist in eine tiefe Depression gefallen. Ich kann kaum mit ihr sprechen, das ist furchtbar. Wir versuchen den Kontakt zu halten, zum Glück ist das bisher dank der unter großen Gefahren und Mühen gemeinschaftlich aufrechterhaltenen Infrastruktur noch möglich. Das beruhigt uns ungemein. In den meisten Gebieten der Stadt gibt es noch Strom, Internet und Wasser.

Werden die EU-Sanktionen bei der Beendigung des Krieges helfen?

Deutschland ist zum Glück aufgewacht, aber zu spät! Europa hätte schon früher reagieren müssen, dann wäre es nicht so weit gekommen. Besonders hier in Ostdeutschland höre ich immer wieder von Leuten, dass sie Putin verstehen. Das gibt meinem Herzen einen Stich. Ich sage dann immer, wir verstehen ihn besser, denn wir sprechen Russisch! Wir versuchen, Ihnen Putins extremistische Ideologie des Hasses gegenüber den Nachbarstaaten zu vermitteln.

Die Zahl der gefallenen russischen Soldaten wird den Krieg nicht beenden, das hat totalitäre Herrscher noch nie gestoppt. Der russische „Blitzkrieg“ scheiterte. Aber die ukrainische Zivilbevölkerung unterstützt ihre Armee enorm, also wird jetzt auch gegen die Zivilbevölkerung gekämpft. Langfristig werden die europäischen Sanktionen wirken, und dafür sind wir in der Ukraine sehr dankbar. Auch die Sowjetunion ist damals zerfallen, weil es den Menschen wirtschaftlich immer schlechter ging. Kurzfristig aber würde nur ein Schutz des ukrainischen Luftraums helfen.

Wie stehen Sie zur Fortsetzung von individuellen Wissenschaftskooperationen mit Russland?

Nach Tagen der lähmenden Angst bekommen wir nun auch Nachrichten der Unterstützung von russischen Freunden. Wissenschaftler haben meist einen kritischen Geist, daher ist unter ihnen auch das Verständnis, für das, was vor sich geht, hoch.

Viele ukrainische Wissenschaftler arbeiteten mit russischen Kollegen zusammen, obwohl die Annexion der Krim im Jahr 2014 die meisten Verbindungen abbrach. Von manchen höre ich jetzt, dass sie jegliche Zusammenarbeit einstellen, bis der Krieg endet, und dafür habe ich volles Verständnis. Natürlich muss jede*r für sich selbst entscheiden, aber wer mir klar und deutlich sagt, dass er die russische Aggression verurteilt, mit dem kann ich weiter zusammenarbeiten.

Ich arbeite zum Beispiel hier in Greifswald am Lehrstuhl von Professor Martin Schnittler, meinem Humboldt-Gastgeber, weiter mit russischen Kollegen zusammen. Ich erhalte außerdem wissenschaftlich Hilfe von einem jungen Studenten in Moskau: Er sammelt für mich Proben im Wald, stellt Daten zusammen, so dass ich ihn auch in einem meiner Paper als Co-Autor angebe.

Und was halten Sie von institutionellen Kooperationen?

Wenn Sie mich fragen, ob man offizielle Projekte mit Russland fortsetzen sollte, dann würde ich sagen: nein. Europa ist zu bequem geworden für Leute, die aggressive Regime auf der ganzen Welt unterstützen. Eure Offenheit lässt sie denken, dass ihre Ansichten hier toleriert werden. Natürlich wäre das eine Art Zensur – und Zensur ist nicht okay, Wissenschaftler*innen mögen das gar nicht – aber jetzt wäre eine gute Zeit, um zu sagen, hier ist eine rote Linie, die ihr nicht überschreiten dürft. Sonst seid ihr keine willkommenen Gäste mehr.

Die Wissenschaft kann sich nicht völlig aus der Politik heraushalten, ebenso wenig wie der Sport. Auch Wissenschaftler*innen steigern das Prestige eines Landes und damit, ob sie wollen oder nicht, das Ansehen des herrschenden Regimes.

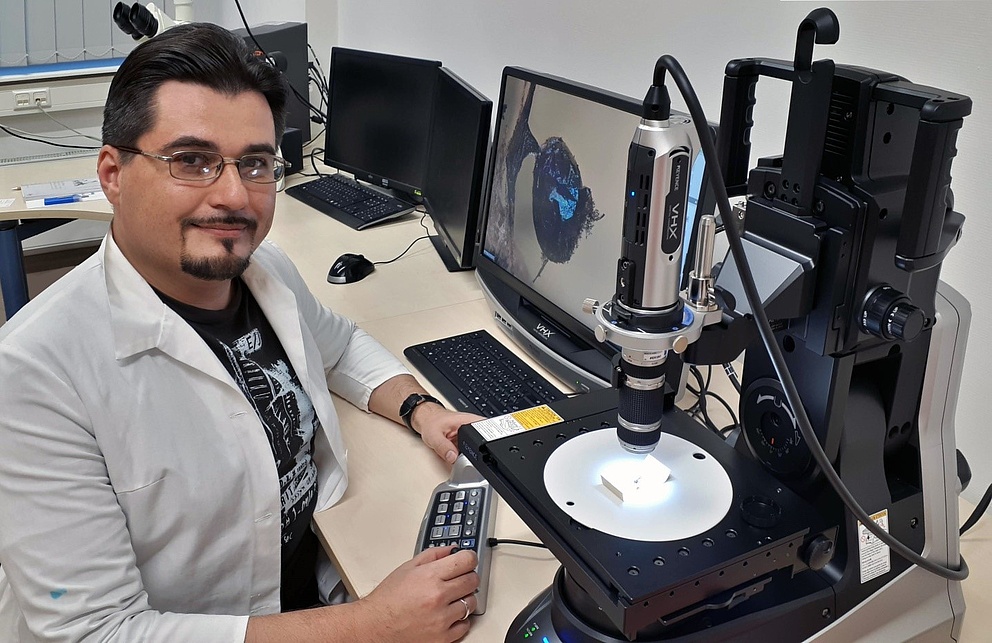

Dmytro Leontyev

ist Leiter der botanischen Abteilung an der H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in Charkiw, Ukraine. Als Humboldt-Forschungsstipendiat ist er zurzeit an der Universität Greifwald. Sein Forschungsgegenstand sind sogenannte Protisten, zu denen auch mikroskopisch kleine Schleimpilze gehören. Er ist einer der wenigen Spezialisten weltweit, der sich mit der Evolution und Systematik von Protisten auskennt. Zunächst wird er bis Ende Juni in Deutschland bleiben. Zu den weiteren Aussichten sagt er: „Wenn meine Stadt im Juli noch unter ukrainischer Flagge steht, werde ich zurückkommen. Meine Familie ist dort, meine Schüler*innen sind dort.“