Zum Inhalt springen

- {{#headlines}}

- {{title}} {{/headlines}}

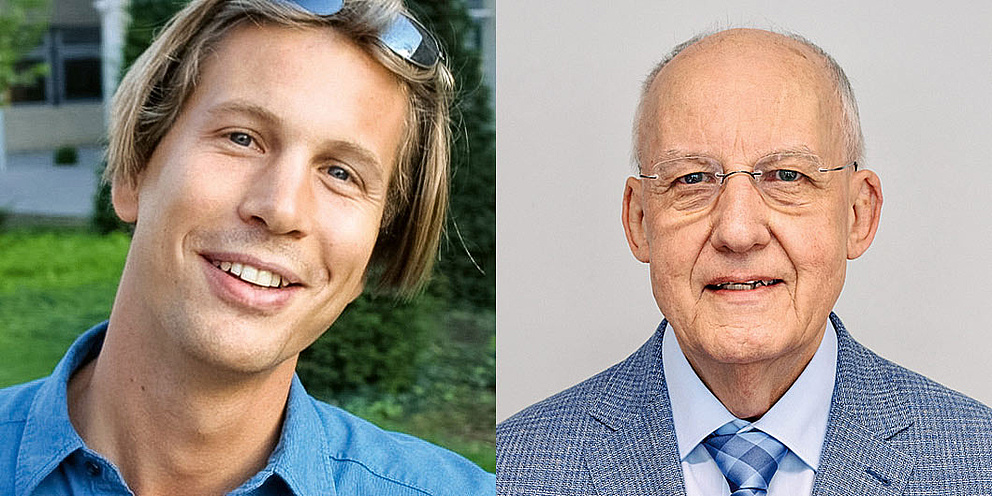

Professor Dr. Bence Nanay erhielt für seine Leistungen in der Philosophie der Wahrnehmung, Ästhetik und Philosophie des Geistes 2016 den Friedrich Wilhelm Bessel- Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung. Als Professor für Philosophie an der Universität Antwerpen, Belgien, ist er unter anderem Co-Direktor des Centre for Philosophical Psychology. An der Schnittstelle von Philosophie, Psychologie und Kognitionswissenschaft gilt Nanays Interesse besonders der Ästhetik als einer Philosophie der Wahrnehmung.

Professor (em.) Dr. Alexander Thomas ist Humboldt-Gastgeber und emeritierter Professor für Sozial- und Organisationspsychologie an der Universität Regensburg. Er ist der Verfasser von Standardlehrwerken zu dem von ihm entwickelten Begriff des Kulturstandards und zur interkulturellen Handlungskompetenz.

Ein Studienaufenthalt in einem anderen Land ist immer ein Wagnis. Mit im Gepäck reisen Erwartungen, Vorurteile, mindestens zwei Jahrzehnte Lebenserfahrung aus einem anderen Kulturraum und damit eine oft unbewusste Prägung des Verhaltens, der Werte und Vorlieben. „Eine interkulturelle Begegnung kann deshalb ungemein bereichern, über den bisherigen Horizont hinaus“, sagt Alexander Thomas, emeritierter Professor für Sozialpsychologie an der Universität Regensburg. „Sie kann aber auch irritieren und scheitern.“ Wie man das Gastland findet und darin zurechtkommt, hängt von vielen Faktoren ab.

Schon die bloße Wahrnehmung von Menschen und Ereignissen ist viel individueller, als wir ahnen. Selbst Grundlegendes wie Farben und Formen können unterschiedlich aufgenommen werden, obwohl alle Menschen mit Stäbchen und Zapfen sehen, die Biologie der Sinneswahrnehmung also eine universelle Basis hat. „Aber das, was wir sehen, ist Ergebnis eines Hirnprozesses. Dieser wird schon vorgeburtlich und dann fortdauernd über unsere Erfahrungen geprägt“, erklärt Bence Nanay, Philosoph an der Universität Antwerpen.

Der eine sieht Fische, der andere Luftblasen

Wie groß die Differenzen in der Wahrnehmung sein können, lehren kulturvergleichende Experimente. So stellten Forscher fest, dass Himba, eine indigene Bevölkerung Nordnamibias, die Ebbinghaus-Täuschung ganz anders wahrnehmen als Durchschnittseuropäer. Die optische Täuschung zeigt zwei gleich große Kreise. Einer davon ist von kleineren Kreisen umringt, der andere von größeren. Letzterer erscheint uns dadurch deutlich kleiner als sein Zwilling. Die Himba aber fallen auf den Einfluss des Drumherums kaum herein. Sie erkennen recht präzise, dass beide Kreise im Zentrum denselben Radius haben. Das hat einen tieferen Grund: In der Sprache der Himba existiert kein Wort für Kreis. Runde Objekte spielen in ihrem Alltag kaum eine Rolle.

„Je öfter wir etwas sehen, hören oder erleben, desto eher kann sich eine Vorliebe dafür entwickeln.“

Auch die visuelle Wahrnehmung von Asiaten und Menschen westlicher Kulturen klafft deutlich auseinander. Das belegen mittlerweile viele Untersuchungen: „Wo unsere Augen nur einen Fisch im Aquarium und damit nur das zentrale Objekt ausmachen, erkennen Asiaten zusätzlich Details aus der Umgebung, wie die aufsteigenden Luftblasen im Wasser und die Pflanzen“, veranschaulicht Nanay. Diese ganzheitlichere Wahrnehmung führen Experten wie der amerikanische Psychologe Richard Nisbett auf ihre kollektivistische Gesellschaftsform zurück, in der das „Wir“ viel wichtiger ist als das „Ich“. Hierzulande dominiert dagegen der Individualismus.

Wir mögen, an was wir gewöhnt sind

„Im Laufe des Lebens wirken Menschen auf uns ein, die uns nahe sind. Zuerst die Eltern, dann wird der Kreis der Bezugspersonen immer größer und das, was wir für normal halten, festigt sich“, erklärt Nanay. Je öfter wir etwas sehen, hören oder erleben, desto eher kann sich eine Vorliebe dafür entwickeln. Sogar Teilnehmer eines Seminars finden sich umso sympathischer, je häufiger sie sich in einem Kurs begegnet sind – selbst, wenn sie nicht miteinander gesprochen haben. Wir mögen am ehesten, an was wir gewöhnt sind. Dieser Zusammenhang ist so gut belegt, dass er als Mere-Exposure-Effekt in zahllosen Lehrbüchern der Psychologie beschrieben ist.

„So gut Deutschland als Forschungsstandort abschneidet, so mäßig ist der Notenschnitt auf der privaten Ebene.“

„Der Mere-Exposure Effekt führt dazu, dass ausländische Gastforschende vielleicht neugierig und offen unser Gesundheitssystem kennenlernen, aber doch die ihnen vertrauten Strukturen in ihrer Heimat vermissen“, analysiert Nanay. Bis sie die Besonderheiten des Gastlandes wirklich mögen können, durchlaufen sie eine Phase von Akkulturationsstress. Sie müssen sich durchfragen und lernen, sich zurechtfinden, indem sie gute und schlechte Erfahrungen sammeln. Aufgrund der kulturspezifischen Prägung der eigenen Wahrnehmung und des Mere-Exposure-Effekts sehen wir das Gastland immer durch die Brille unserer eigenen Erfahrungen. Wir vergleichen die Kita-Angebote, die Betreuung durch den Professor und den Umgang mit anderen Wissenschaftlern mit einem internalisierten Kulturstandard, glaubt Alexander Thomas. „Für einen Chinesen beispielsweise wird die Betreuung durch einen hiesigen Professor sehr gewöhnungsbedürftig sein“, so Thomas. „In China ist Privates und Arbeit vermischt. Ein chinesischer Professor ist auch bei einer seelischen Krise der väterliche Ansprechpartner.“

Land der Deadlines und Meilensteine

Auch typische deutsche Kulturstandards lassen sich aus den Rückmeldungen von Angehörigen verschiedener Nationen destillieren, so Thomas. So wirkt die Arbeitswelt hierzulande sehr strukturiert. Zeitplanung mit Deadlines und Meilensteinen spielt eine große Rolle. Die Zusammenarbeit folgt vielen, mitunter unausgesprochenen Regeln. In der Kommunikation ist Direktheit und Wahrhaftigkeit im Rahmen der Höflichkeitsnormen gefragt. Ein Mitarbeiter kann eine kritische Haltung, etwa zu einem Vorschlag seines Professors, offen äußern. Im arabischen Kulturraum würde dies vielfach einem ehrverletzenden Aufbegehren gegen eine Autorität gleichkommen. Erst bei längeren Aufenthalten kommt man mit andersartigen Kulturstandards in Berührung. Unterschiedliche Denk- und Handlungsmuster werden dann offenbar und irritieren in der Begegnung. „Der Gastwissenschaftler muss mit unerwarteten Reaktionen und unvorhergesehenem Verhalten rechnen“, sagt Thomas, „und er muss ein hohes Maß an Toleranz und Empathie mitbringen, um sich allmählich in der anderen Kultur einzufinden.“

Unbewusste Orientierungssysteme

In unserem eigenen Kulturraum haben wir im Laufe des Lebens ein unbewusstes Orientierungssystem erworben. Es umfasst hochkomplexe, nirgendwo niedergelegte Verhaltens- und Sprachregeln, eine Art überlieferter, sich ständig weiterentwickelnder Alltagsknigge. Wir wissen, wen wir zur Begrüßung umarmen dürfen, wie wir uns vorstellen und was zu einer Doktorfeier gehört. Ob Engländer, Franzosen oder Spanier – alle Ausländer sind dagegen zunächst orientierungslos im deutschen ungeschriebenen, komplizierten Orientierungssystem. Mit französischen Begrüßungsküsschen würden sie ihre Gastgeber irritieren. Einfach über den Tisch herüber mit den Gästen vom Nebentisch zu reden wie in Italien, wäre recht erstaunlich, und beim leisesten Klang spanischer Musik in jedem Lokal zu tanzen, ob mit oder ohne Tanzfläche, ist garantiert aufsehenerregend.

Mit den Deutschen komme man nur schwer in Kontakt, bedauerten viele Stipendiaten. So gut Deutschland als Forschungsstandort abschneidet, so mäßig ist der Notenschnitt für die private Ebene. Nicht verwunderlich: Da sind die Sprachbarriere, das fremde Orientierungssystem und dann noch die Eigenheit der Deutschen, eher distanziert gegenüber Fremden aufzutreten. Trost bietet da ein Stereotyp, dem Alexander Thomas oft begegnet ist: „Wer endlich mühsam einen Deutschen als Freund gewonnen hat, hat einen echten Freund. Auch diese Weisheit kursiert über uns in anderen Ländern.“

aus Humboldt Kosmos 110/2019