Zum Inhalt springen

- {{#headlines}}

- {{title}} {{/headlines}}

Kontakt

Presse, Kommunikation und Marketing

Tel.: +49 228 833-144

Fax: +49 228 833-441

presse[at]avh.de

Was bedeutet es, wenn Krebsgewebe nicht chaotisch, sondern hochorganisiert agieren? Diese Frage steht im Zentrum der Forschung von Barbara Grünwald, Professorin für Tumorheterogenität und translationale Systembiologie an der Universität Duisburg-Essen. Dort erforscht sie die strukturelle Organisation von Tumorgewebe. Ihr Ansatz widerspricht dem alten Dogma, Tumore seien ‚nur‘ entartet und damit unstrukturiert. Stattdessen zeigt sie: Auch Tumorgewebe bilden funktionelle Einheiten – eine Voraussetzung für komplexe Prozesse wie Invasion oder Metastasierung.

Grünwalds Arbeitsgruppe an dem Universitätsklinikum Essen nutzt klassische Gewebeschnitte, wie sie seit über 150 Jahren in der Pathologie eingesetzt werden, in Kombination mit hochmodernen spatialen Analysenmethoden, um die Organisationsmuster von Tumorzellen sichtbar zu machen. Ziel ist es, neue diagnostische und therapeutische Ansätze zu entwickeln. Die Erkenntnisse überträgt sie auf verschiedene Tumorarten – etwa Blasen- und Kopf-Hals-Karzinome – und geht zugleich der Frage nach, wie sich Krebszellen überhaupt zu geordneten Strukturen zusammenfinden.

Toronto als Sprungbrett – wie das Lynen-Stipendium den Weg ebnete

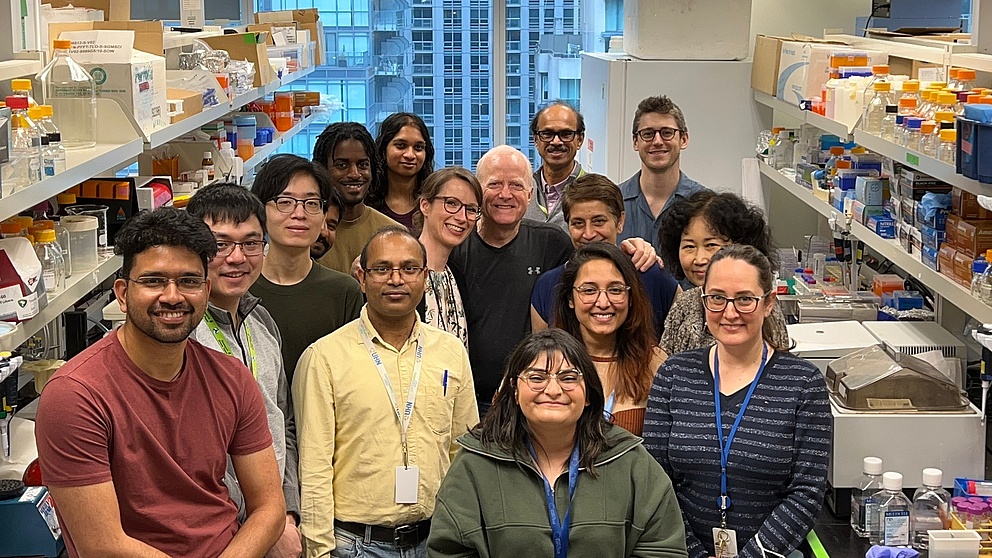

Den Grundstein für diese Forschung legte Dr. Grünwald bereits während ihrer Zeit als Stipendiatin im Rahmen des Feodor Lynen-Programms der Humboldt-Stiftung. Damals ging sie als Postdoktorandin an die Universität Toronto, wo sie ihre wissenschaftliche Arbeit bei der renommierten Krebsforscherin Professorin Dr. Rama Khokha fortsetzte.

Der Kontakt zu ihrer Gastgeberin kam über frühere wissenschaftliche Begegnungen zustande – unter anderem bei internationalen Winterschools, bei denen sie bereits als Doktorandin auffiel. Prof. Dr. Khokha, selbst bereits Humboldt-Gastgeberin, erkannte das Potenzial der jungen Wissenschaftlerin früh. Die heutige Professur und Forschungsrichtung bauen direkt auf den Projekten auf, die sie dort initiiert hat.

Forschung und Familienplanung – kein Widerspruch

Die Entscheidung für ein Forschungsstipendium traf sie 2018 nicht leichtfertig – zur Auswahl standen mehrere hochdotierte Programme. Doch letztlich entschied sie sich bewusst für das Lynen-Programm. Ausschlaggebend waren nicht nur die exzellente finanzielle Förderung, sondern vor allem die Rahmenbedingungen, die es ihr ermöglichten, Forschung und Familienplanung miteinander zu verbinden. „Eine Sache war für mich total entscheidend: Ich wusste, dass ich Kinder haben möchte während des Postdocs – und da war das Lynen-Stipendium absolut unschlagbar“, betont sie rückblickend.

Gerade im internationalen Postdoc-Umfeld, das hohe Mobilität und maximale Produktivität verlangt, stehen Frauen häufig vor strukturellen Hürden. Das Feodor Lynen-Stipendium hob sich hier deutlich ab: Mit flexiblen Verlängerungsmöglichkeiten, Unterstützung bei der Kinderbetreuung und finanzieller Stabilität bot es ihr die nötige Sicherheit, um wissenschaftlich voranzukommen – ohne die Sorge, dass ein Kinderwunsch ihre Karriere gefährden könnte.

„Das Lynen-Stipendium hat meinen Konflikt zwischen Familienplanung und Karriere gelöst“

Persönlich gefördert – auch jenseits der Forschung

Rückblickend hebt sie nicht nur die finanziellen und strukturellen Vorteile des Lynen-Programms hervor, sondern auch die persönliche Atmosphäre, die sie während der Förderung erlebt hat. „Es ist ein wirklich tolles Programm – sehr unkompliziert, fast familiär“, sagt sie. Gerade im Vergleich zu größeren Förderinstitutionen habe sie den direkten Draht zur Stiftung als großen Pluspunkt empfunden: feste Ansprechpartner, erreichbare Kontakte, eine echte Verbindung. Für sie ist klar: Wer wissenschaftliche Exzellenz mit familiären Lebensplänen verbinden möchte, findet in diesem Programm nicht nur Förderung, sondern auch Rückhalt.